48Articles

Frédéric Gaven

contributeurs48Articles

Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.

ENTRE TRAGIQUE, POUVOIR ET RESPONSABILITE

CHANGEMENT DE TRAJECTOIRE

CONFESSIONS EDIFIANTES

ALERTE GENERALE

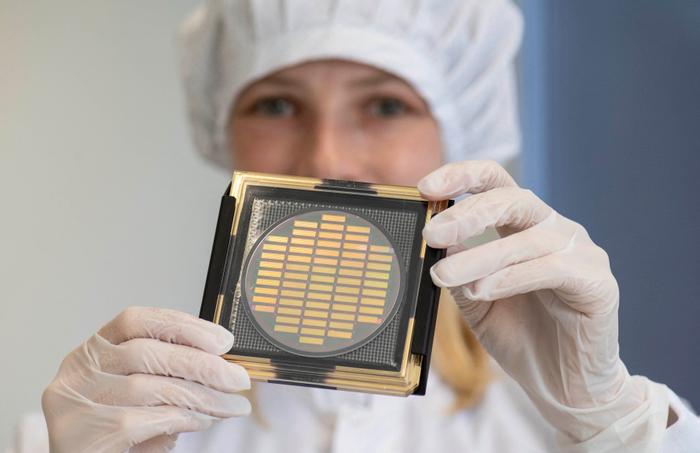

CODE QUANTUM

TECH EN DOUTE

ENJEU STRATEGIQUE

INTELLIGENCE REELLE

POUVOIR DE L'IA

L’EUROPE SPECTATRICE

INDUSTRIE LOURDE

UNE CATHEDRALE EN CHANTIER

ALLIANCE TECHNOLOGIQUE TRANSATLANTIQUE

IA FRANCAISE, PARI NEERLANDAIS

SLM

CAPITALISME

ANTHROPIC

GOUT D’INACHEVE