ALERTE DEGENERESCENCE SENILE

29 juin 2024

Mais pourquoi les démocrates ont-ils tant de difficultés à trouver un autre candidat que Joe Biden ?

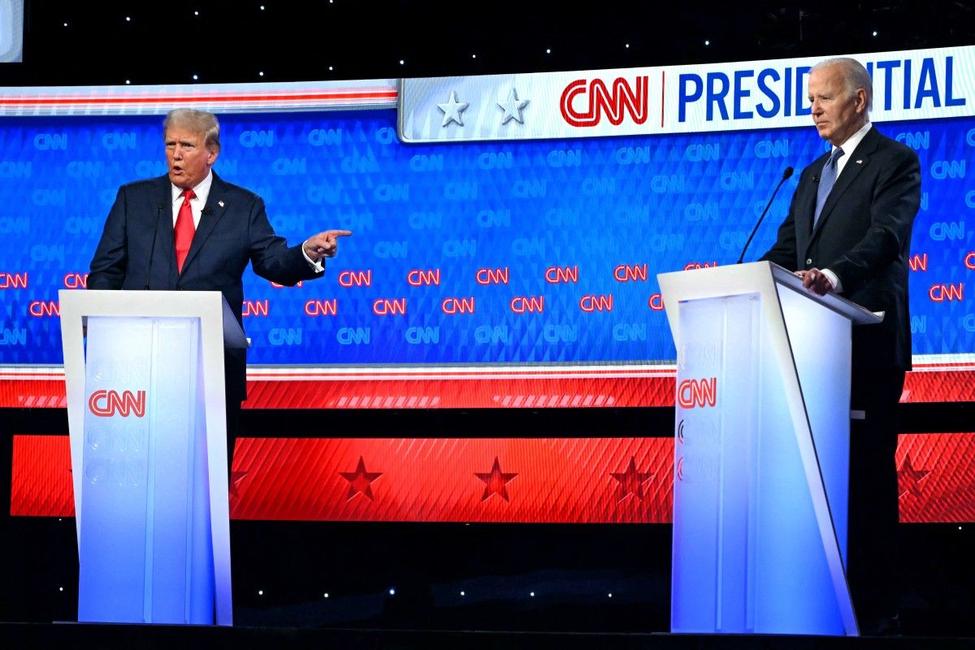

Le premier débat dans le cadre des élections américaines n’a pas tourné à l'avantage de Joe Biden. La prestation du président des Etats-Unis a suscité l’inquiétude sur ses capacités pour occuper la fonction présidentielle quatre années supplémentaires face à Donald Trump.

Jean-Eric Branaa est spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l’université Assas-Paris II. Il est chercheur au centre Thucydide. Son dernier livre s'intitule Kamala Harris, l'Amérique du futur (Nouveau Monde éditions, collection Chronos, poche, 2024). Il est également l'auteur de Hillary, une présidente des Etats-Unis (Eyrolles, 2015), Qui veut la peau du Parti républicain ? L’incroyable Donald Trump (Passy, 2016), Trumpland, portrait d'une Amérique divisée (Privat, 2017), 1968: Quand l'Amérique gronde (Privat, 2018), Et s’il gagnait encore ? (VA éditions, 2018), Joe Biden : le 3e mandat de Barack Obama (VA éditions, 2019), la biographie de Joe Biden (Nouveau Monde, 2020) et Géopolitique des Etats-Unis (Puf, 2022).

Journaliste, écrivain et théoricien de l'écologisme, Dominique Simonnet est l'auteur de nombreux essais et romans. Avec Nicolas Bacharan, il a également signé deux essais sur les Etats-Unis aux Editions Perrin: "11 septembre, le jour du chaos", et "Le guide des élections américaines".

Populaires

Jean-Eric Branaa est spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l’université Assas-Paris II. Il est chercheur au centre Thucydide. Son dernier livre s'intitule Kamala Harris, l'Amérique du futur (Nouveau Monde éditions, collection Chronos, poche, 2024). Il est également l'auteur de Hillary, une présidente des Etats-Unis (Eyrolles, 2015), Qui veut la peau du Parti républicain ? L’incroyable Donald Trump (Passy, 2016), Trumpland, portrait d'une Amérique divisée (Privat, 2017), 1968: Quand l'Amérique gronde (Privat, 2018), Et s’il gagnait encore ? (VA éditions, 2018), Joe Biden : le 3e mandat de Barack Obama (VA éditions, 2019), la biographie de Joe Biden (Nouveau Monde, 2020) et Géopolitique des Etats-Unis (Puf, 2022).

Journaliste, écrivain et théoricien de l'écologisme, Dominique Simonnet est l'auteur de nombreux essais et romans. Avec Nicolas Bacharan, il a également signé deux essais sur les Etats-Unis aux Editions Perrin: "11 septembre, le jour du chaos", et "Le guide des élections américaines".