ATLANTI-CULTURE

4 juin 2024

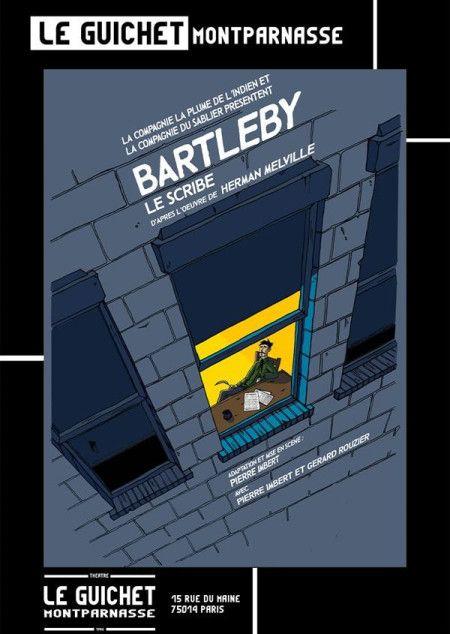

"Le Scribe" : lividement propre, pitoyablement respectable, incurablement abandonné

De : D’après l’oeuvre d’Herman Melville Scénographie : Mathilde Flament-Mouflard Mise en scène : Pierre Imbert Avec : Pierre Imbert et Gérard Rouzier

A PROPOS DES AUTEURS

Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

A PROPOS DES AUTEURS

Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).