DES CHERCHEURS QUI TROUVENT, ON EN CHERCHE

3 mai 2020

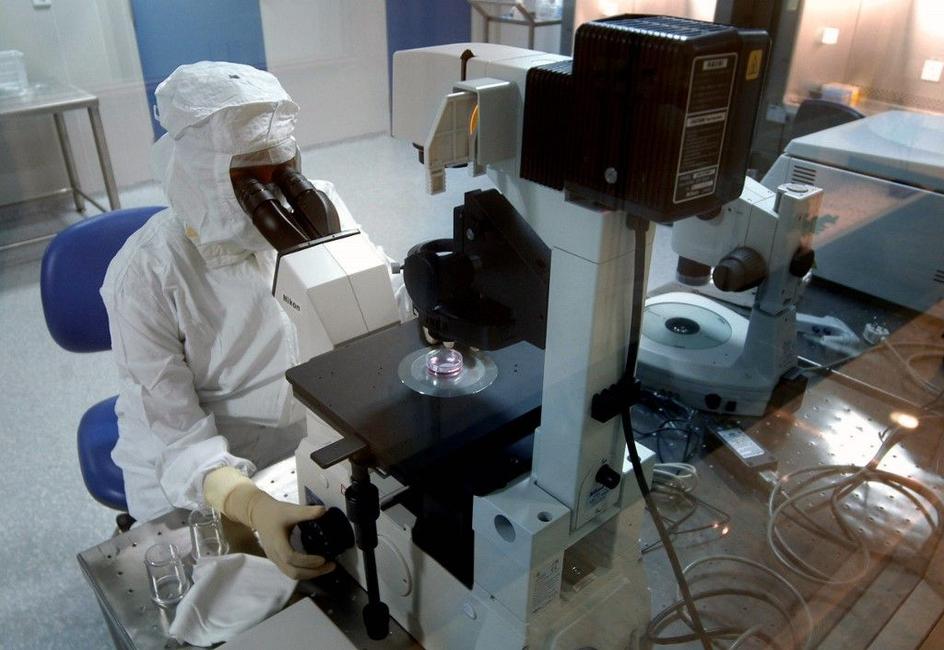

Vers une pénurie d’idées nouvelles ? L’étude qui montre que l’innovation véritable progresse peu malgré un nombre de chercheurs dans le monde toujours grandissant

Selon une étude publiée dans le journal de l'American Economic Association, le nombre de chercheurs ne fait qu'augmenter, mais pas celui des découvertes.

Jean-Michel Besnier est professeur d'Université à Paris-Sorbonne, auteur de Demain les posthumains (2009) et de L'homme simplifié (2012) aux éditions Fayard.

Yves Michaud est philosophe. Reconnu pour ses travaux sur la philosophie politique (il est spécialiste de Hume et de Locke) et sur l’art (il a signé de nombreux ouvrages d’esthétique et a dirigé l’École des beaux-arts), il donne des conférences dans le monde entier… quand il n’est pas à Ibiza. Depuis trente ans, il passe en effet plusieurs mois par an sur cette île où il a écrit la totalité de ses livres. Il est l'auteur de La violence, PUF, coll. Que sais-je. La 8ème édition mise à jour vient tout juste de sortir.

Populaires

Jean-Michel Besnier est professeur d'Université à Paris-Sorbonne, auteur de Demain les posthumains (2009) et de L'homme simplifié (2012) aux éditions Fayard.

Yves Michaud est philosophe. Reconnu pour ses travaux sur la philosophie politique (il est spécialiste de Hume et de Locke) et sur l’art (il a signé de nombreux ouvrages d’esthétique et a dirigé l’École des beaux-arts), il donne des conférences dans le monde entier… quand il n’est pas à Ibiza. Depuis trente ans, il passe en effet plusieurs mois par an sur cette île où il a écrit la totalité de ses livres. Il est l'auteur de La violence, PUF, coll. Que sais-je. La 8ème édition mise à jour vient tout juste de sortir.